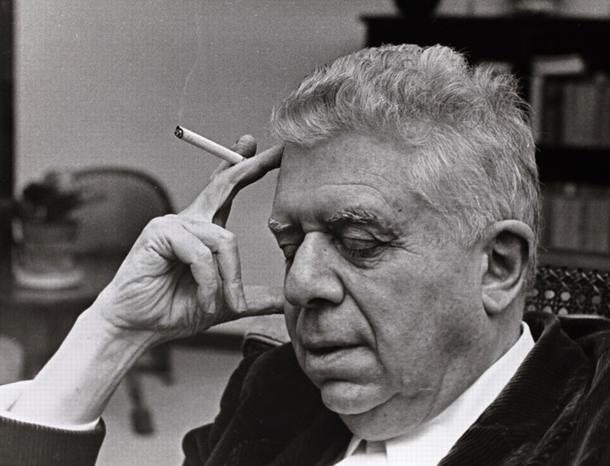

EUGENIO MONTALE

BIOGRAFIA

Eugenio Montale nacque nel 1896 a Genova, dove trascorse la sua giovinezza. Nel 1925 pubblicò la sua prima raccolta poetica, Ossi di seppia, ed iniziò l'attività di critico letterario e, come tale, ebbe il merito di scoprire e rilevare al pubblico italiano l'opera di Italo Svevo. Nel 1929 ebbe la direzione del Gabinetto Viesseux, un istituto culturale da cui fu successivamente allontanato perché non era iscritto al Partito Fascista. Collaborò a varie riviste letterarie, tra le quali Solaria e Letteratura. In urto con il fascismo, durante la seconda guerra mondiale, prese parte alla Resistenza. Dopo la guerra riprese la sua attività di critico letterario, collaborando anche con il Corriere della sera. Nel 1967 fu nominato senatore a vita per meriti letterari, nel 1975 ottenne il premio Nobel per la letteratura. Morì a Milano nel 1981.

IL PENSIERO

Secondo Montale tra vita e poesie, c'è l'incapacità delle parole di esprimere esattamente gli stati d'animo). È questo il significato della raccolta di liriche Ossi di seppia. Oggetti e immagini sono per lui emblemi della condizione umana, soprattutto di quel male di vivere che nasce dalla mancanza di certezze e delle negazioni di ogni illusione. Fondamentale, in questo senso, fu nella poetica di Montale, la ripresa del concetto di correlativo oggettivo, formulato da Thomas Eliot: l'autore esprime il proprio stato d'animo attraverso la visione di un oggetto. Il poeta cerca parole essenziali e talvolta mescola vocaboli specifici, precisi con parole letterarie o comuni. Spesso nelle sue liriche viene descritto il paesaggio Ligure come aspro e assolato, in cui tutto riprende il male di vivere.

LE FIGURE FEMMINILI

Nelle opere di Montale si trovano spesso figure femminili che diventano, nel correlativo oggettivo, emblema di speranza, semplice occasione di ricordo, o fantasma del passato con cui dialogare per sfuggire dalla negatività del presente.

OSSI DI SEPPIA (1925)

"Ossi di seppia", rappresenta la poesia della negatività per eccellenza. Gli ossi sono una delle tante

"forme della vita che si sgretolano", gli inutili rigurgiti che il mare abbandona sulla riva con il suo continuo rifluire.

Il titolo, che propriamente spetta a un gruppo di brevi liriche poste al centro del volume, vuole significare l'essenzialità

cui il poeta mirava e richiamarsi insieme al paesaggio marino della Liguria, ispiratore della maggior parte

delle poesie della raccolta. Secondo Montale, come l'osso di seppia viene limato dal tempo, dal sole e dall'acqua del mare, così l'uomo viene

levigato dal tempo.

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO

Questa poesia, composta nel 1916, è senz'altro una delle più affascinanti. Nelle prime tre strofe il poeta ritrae il paesaggio aspro della sua terra, la Liguria, nell'ora in cui il sole brucia e abbaglia. È mezzogiorno ed egli, sfibrato dalla gran luce e dal caldo, è tutto assorto ad ascoltare il frusciare di rettili tra i fischi schioccanti dei merli e a guardare, sul terreno riarso il viavai incessante delle formiche. Nell'ultima strofa, Montale si avvia e, mentre cammina sotto la vampa accecante del sole, si accorge a un tratto di procedere lungo il rovente muro d'orto senza riuscire a trovare una via d'uscita, un varco. Così è anche la vita: essa con le sue fatiche e le sue pene è simile a quel monotono e solitario andare lungo la muraglia dell'orto, muraglia che non è possibile scavalcare a causa delle punte di vetro aguzze delle bottiglie che si trovano sulla cima.

LE OCCASIONI (1939)

Le occasioni sono incontri con persone che risvegliano i ricordi sopiti del passato, la visione di luoghi cari al suo cuore, i volti di donne amate. Da qui il desiderio del poeta di abbattere la barriera della solitudine, di trovare il varco, la possibile salvezza incarnata dalle figure femminili. Ma la speranza di un miracolo svanisce sempre più e quindi prendono posto i sentimenti di smarrimento, di dolorosa tristezza.

LA BUFERA E ALTRO (1939)

La seconda guerra mondiale, che aveva sconvolto il mondo intero, aveva profondamente colpito con i suoi orrori il poeta genovese. Da qui la raccolta di liriche "La bufera e altro". Sono visioni di rovine, di lutti e di dolore. Il linguaggio diventa più comprensibile e il tono si fa polemico contro la classe dirigente che aveva portato l'Italia alla catastrofe. Quest'opera rappresenta lo sforzo di Montale di avvicinare la sua poesia alla realtà. Vengono affrontati i temi della donna (Clizia), che porta salvezza agli uomini, e temi di sfondo religioso e simbolico, che alimentano nel poeta la speranza di poter attingere l'assoluto.

LA BUFERA

La bufera in senso letterale indica lo scatenarsi degli elementi atmosferici, ma qui ha un valore figurato: allude alla violenza della seconda guerra mondiale, causata dall'egoismo umano, una tragedia generale e individuale che assunse proporzioni gigantesche. Sola speranza di salvezza è la donna amata, Clizia, la quale potrà forse liberare il poeta dall'angoscia dell'esistenza e indicargli il varco della salvezza.

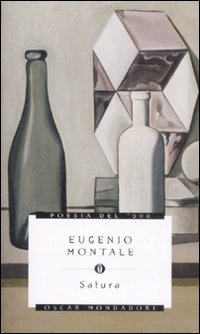

SATURA (1971)

Questa raccolta è divisa in due sezioni:

- - Xenia: dal latino xenum, cioè "offerte memoriali", in questo caso per la moglie defunta;

- - Satura, in cui il poeta fustiga satiricamente la società in cui vive.

La figura della donna è diversa da quella descritta in "Occasioni": in Xenia gli oggetti appartenuti alla moglie confortano la solitudine del poeta ormai vecchio e a distoglierlo dalla negatività del presente. I segni del passato si contrappongono a un presente privo di senso, il cui linguaggio è discorsivo, colloquiale, ma anche grottesco.